2023年8月22日“七夕節(jié)”當天,北京石刻藝術博物館成功舉辦了“愛滿京城,相約幸福”的主題活動。與以往活動所不同的是,本次負責講解的是“微笑”小志愿者團隊。他們帶領觀眾朋友們在這個美好祥和的日子里,一起探尋石刻館文物中蘊藏的幸福密碼,以及這些吉祥符號背后的歷史故事和美好寓意。

這是小志愿者熊卓錫(13歲,景山學校遠洋分校初二學生),在講解“平則門”石額。他自己查閱了很多資料,從而可以引經(jīng)據(jù)典地為大家清晰地介紹北京城的前世今生。

小志愿者張師衒(17歲,清華附中高三學生)。他微笑自若的向大家隆重推出館里的“鎮(zhèn)館之寶”:“漢故幽州書佐秦君神道石刻”。同時,他也把這套文物中的吉祥元素一一介紹給大家,如:朱雀、螭虎等。

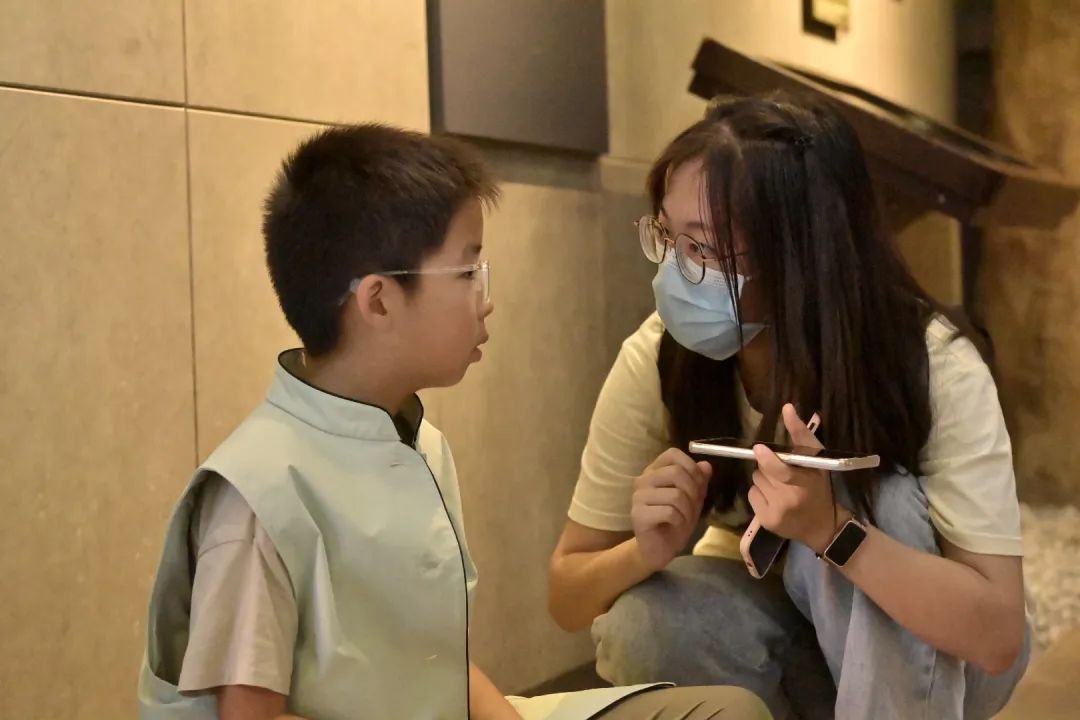

隨后,小志愿者高子蘅(10歲,中關村第三小學四年級學生)補充介紹了柿蒂紋,向大家表達了事事如意的祝福,落落大方地接受了北京電視臺記者的采訪。

小志愿者李潤祺(13歲,十四中學初一學生),他側身凝視著這件“石翼獸”,并把這件穿越千年的石雕文物中的異域特點介紹給觀眾:“半獸半鶚,背生雙翼,獸身如獅,雙目圓瞪,頜下有須。” 他邊講邊和觀眾朋友們互動,把一座千年的石翼獸變成了大家眼中可愛生動的國寶,大家也都忍不住為古代工匠的精湛雕刻手法而嘖嘖贊嘆,又為中華傳統(tǒng)文化的包羅萬象而深感自豪。

小志愿者張微笑(16歲,北京師范大學附屬實驗中學高一學生),她介紹了另一件鎮(zhèn)館之寶“北魏太和造像”。這是北魏太和23年,即公元499年的佛造像。她不但細致講解了佛像的特點:“永恒的微笑”,還詳盡地介紹了歷史背景。她還將與其晚1000多年的《蒙娜麗莎的微笑》做對比,把雕刻“永恒微笑”精妙技術,即處理面部嘴角上揚的精妙之處,介紹給大家,讓觀眾朋友們感受到那“永恒微笑”中,所蘊含的中華民族的幸福密碼,傳統(tǒng)文化的美好精髓所在。

小志愿者團隊帶隊老師張培紅,退休前是外企的翻譯和高管,熱愛中華傳統(tǒng)文化,又熟知中西文化差異與共通,可以用最簡單的方式講解出文物的異同。比如她講盧溝橋,可以是“盧溝橋的獅子數(shù)也數(shù)不清”,也可以是馬可波羅日記中所提到的“如一條彩虹掛在永定河上的橋”,所以這也是外國人所熟知的“馬可波羅橋”,即:“Marco Polo Bridge”。而,所有志愿弘揚中華民族傳統(tǒng)文化和美德的人們,都像是美麗的彩虹,連接并傳承著古往今來的美好,不分年齡,不分長幼,踐行志愿服務活動,將我們的幸福美好繼續(xù)代代相傳。